2011年、僕たちのソフトパレード

時間の感覚が薄れてしまって、年が変わるカウントダウンがうまくできずにいた。僕にとって12月31日は、部屋の床に寝転がって窓の外を見て、今年何があったかを思い出しながら噛み砕くような作業が必要な日だ。今年は30日になってもその気持ちの切り替えがうまくできず、部屋の掃除などをしている間に日が暮れてしまって、妻は友人との忘年会に出かけてしまい、結局僕は日付が変わって31日になる頃、心もとない気持ちのまま、買い換えたばかりの車で凍った路面の上を走っていた。

31日は午後から実家を訪れ、紅白歌合戦から逃れるべく(僕はテレビが、特に年末年始のテレビが大の苦手なのだ!)借りてきた「マトリックス」の二作目と三作目を見て、へとへとになったところで初詣に出かけた。いつものように路上で新年を迎え、幼馴染と合流して近所の神社でお参りを済ませ、厄除けお守りを買った。

このとおりだ。

これを書いている2012年の1月1日、まもなく2日になろうとしている今でも、僕は2011年をなにひとつ振り返ることができていない。

多くのひとが色々なことを考えたはずだ。僕は北からそれを遠目で眺めて、無力感を覚えることすらおこがましいと感じ、力の行き所を探すどころか、自らの中から何かが生まれる実感すら持てずに時間を持て余していたようにすら思う。

2011年に書いたエントリを読み返してみると、そんな持て余しが、僕を日常に駆り立てたように思えてならない。それを振り返りと呼んでいいのかわからないけれど、まとめてみる。

●一月●

正月早々風邪で寝込み、妻とふたりで新年を迎える。憧れだった飯寿司を母や祖母から教わり、一緒につくってみる。→お正月だし飯寿司つくるよ!(;`・ω・)

2010年秋に日本熊森協会がツキノワグマを助けるために、と山中にヘリコプターでどんぐりをばらまくというとんでもない行動に出たので、一昨年からその批判を行ってきた。協会の活動を美談と捉え無批判に報道する新聞記事の問題点を指摘する。

その他、チョコレート菓子の食べ方について解説してみたり、母が幼い頃の写真を祖父宅から発掘してみたりする。

●四月●

やっきになって日常を取り戻そうとしていたのか、妻に関する記述が多くなる。

僕は妻の背中に嘘をつく

僕の妻は俺の嫁

一方で、「カエルの卵がおいしそうなので食べてみる」という、ある意味いつも通りな内容も。

●五月●

連休に兄弟同然で育った従弟が結婚した。披露宴の後、妻と四国旅行へ。

愛媛から高知、香川をまわる。旅行記はまだ書けていない。

妻とのことを書くと「もげろ!」と言われるようになった。遊んでいただけてありがたい。

●六月●

義父とホッケ釣りへ。

ホッケを釣ったり食べたりする模様が好評だったので、ついでにカニやウニについても書いてみる。

原発事故以来、不誠実な発言姿勢や煽りが目立った武田邦彦・中部大教授。氏は著作「環境問題はなぜウソがまかりとおるのか」がベストセラーになったこともあり、テレビ番組のコメンテーターとしては「環境の専門家」と紹介されることが多い。

個人的に武田氏については、「環ウソ」に捏造データを用いていたり、原発問題でも明らかなデマを流布していたり、と到底科学者として信用に足るものではないな、と感じている。

で、その武田邦彦氏による「生物多様性のウソ」という新書が発売されたので読んでみたら、多様性の定義、外来生物問題などに明らかに誤った認識が多く、こんなのが環境問題の専門家に書かれたと思われちゃたまったものではない、とツッコミをいれてみた。

武田邦彦氏「生物多様性のウソ」に関するツッコミーtogetterまとめ

●七月●

web上で「植物が放射能によって奇形になっている!」との言説が広まりつつあるのを目にする。たまたま見かけたのが、四国旅行で買ってきたのと同じツバキの品種に関連するものだったので、「椿の奇形と不安の種と」というエントリで「放射能という原因ありきの結果探しが生む不安」について、またその不安に対してできることについて考えてみた。

本エントリは、9月に出版された「もうダマされないための『科学』講義」内、片瀬久美子さんによる付録にて紹介していただいた。

海の日の連休に、北海道天売島にネコと鳥を見に行った。

三年前のとある出来事について、一応の決着を見る。同じ高校に通った年下の友人と、当時の通学路を辿りながら思い出話を聞く。

●八月●

夏休みだからなのか、ネタエントリ、真面目なエントリともに精力的に書いた月。原発と放射能に関連する話題について、自分にできることは何か悩んでいた、と思う。

怪しい放射能対策のひとつである「米のとぎ汁乳酸菌」が引き起こすかもしれない健康被害と、その指摘のあり方について考えてみる。本エントリ「とどかない言葉をとどけたいから」は、所謂「ニセ科学批判クラスタ」向けに書いた。

母校の部室に保管していた「進研ゼミ」のマンガを回収し、解説を試みるエントリ「進研ゼミ漫画を読んで次はキミの番になりたい奴ちょっと来い」を書く。もうちょっとで1000ブクマなので皆さんブクマしてください。

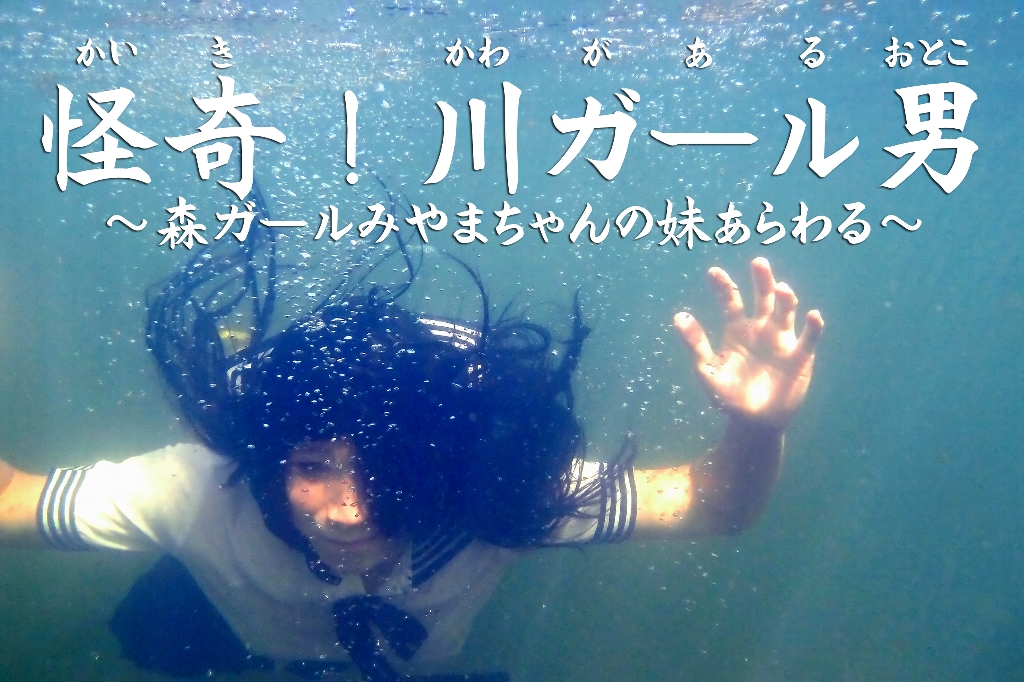

2010年、一部で大人気を博した(?)森ガール・みやまちゃんの妹みなもちゃんが登場し、「川ガールとは何か?」について身体を張って検証する「怪奇!川ガール男 〜森ガールみやまちゃんの妹あらわる〜」を書く。

その他、「あの日夏の終わり将来の夢大きな希望忘れない」と歌ったあの曲から10年の心境について語ってみたり、「クマのプーさんは女の子」というデマについて誤りを指摘したりした。

月の終わりには、ASCII.jpの「古田雄介の“顔の見えるインターネット”」にて、古田氏にインタビューしていただいた。メレ子さん、安全ちゃんさんほか目標とさせていただいているブロガーの皆様と並んで表示されており、感無量。

「もし森ガールが森へ入ったら」アサイさんの超地道な努力

●九月●

北海道では川にサケが遡上する季節である。「川の中の墓標」で産卵後のサケと僕の目指す生き方についてのエントリを、さらに川ガール・みなもちゃんが再登場しサケと一緒に遡上してダイエットしちゃうエントリを書いた。

またクマに関連するニュースがちらほらと聞かれるようになってきた。日本熊森協会とクマ獣害に関連する記事として、

- 「絶滅危惧」というセンセーショナルな言葉の定義と使われ方について解説した「絶滅危惧種を殺しても罪に問われない!」

- 「クマが絶滅する」という言葉を振りかざす協会の主張の矛盾点について指摘した「日本熊森協会のズレた『絶滅』観」

- そもそも「ツキノワグマが絶滅寸前」という主張は正しいのか検証した「熊森協会の『ツキノワグマは絶滅寸前』って本当なの?」

の3本を書く。熊森協会のどんぐり運びについては、昨年の時点で活動の問題点について指摘する論点がほぼ出揃っていることから、協会の主張のあり方や自然保護思想そのものの歪みについて指摘した。

●十月●

ヒグマが札幌の街中に出没するというニュースが全国で流れるようになった。熊森協会が大変残念な主張を始めたので、

- 札幌でのヒグマ出没について現時点でのまとめを行い、

- 「ヒグマを殺せばいいという道民は野蛮」と主張する協会の主張について問題点を指摘し、

- さらに札幌市内で行われた協会主宰の講演会に参加してレポートした。その後協会が発表した講演報告は内容を意図的に抽出し読者を誘導するもので、大変悪質であることがわかった。

●十一月●

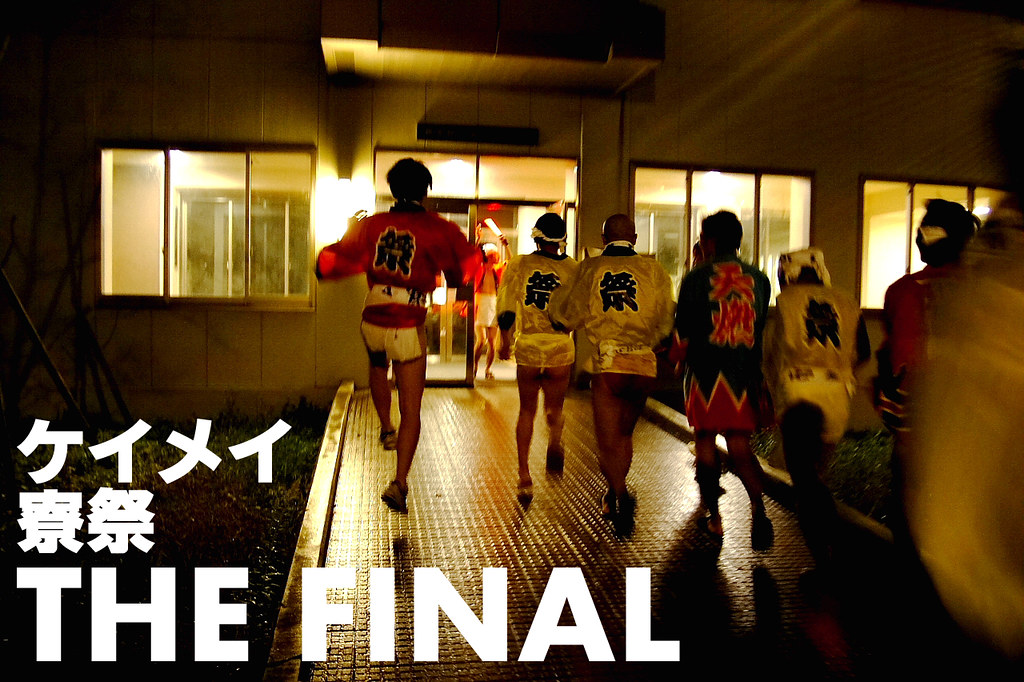

大学時代に暮らした寮が建て替えられ、思い出の寮祭が最後になるとの報せを聞き、いい年してふんどし一丁になり祭りに参加してきた。併せて、大学時代の生活を書いた私小説「モーニングスター」(以前同人誌として頒布)をweb公開した。

男!ふんどし!『ケイメイ寮祭 THE FINAL』のすべて

弟が結婚した。

●十二月●

昨年飯寿司をつくったとき、「次はニシン漬けだ!」と宣言した。僕は飯寿司よりもニシン漬けのほうが好きなのだった。11月の下旬に母と一緒に仕込み、出来上がりを楽しみに待っていたのだが、保管が悪かったのか、自分の分をすべてカビさせてしまい、駄目にしてしまった。もの凄く落ち込み、立ち直るのにしばらく時間を必要とする。タイトル「お正月だしニシン漬けつくるよ!(;`・ω・)」にしようと思っていたのに…。エントリ用に仕込みのときから全部写真撮ってたのに…。

妻の検診に付き合い、エコーを見る。お腹の中のひとは女の子だと言われ、名前を真剣に考え始める。妻のお腹のことと、中のひとのこと

名前はまだ決まっていない。

NHKの小中学生向け道徳ドキュメント「シリーズ 君ならどうする?」で、熊森協会のどんぐり運びを題材にした「人を守るため処分される命」が放映される。両論併記のつもりでも、効果が疑問視されている活動を道徳教材として紹介するのってどうなんだろうと思い、番組を見て感想をつぶやいてみた。

君ならどうする?人を守るため処分される命 - Togetterまとめ

総括

2012年1月2日現在、総はてブ数7,596、はてなダイアリー内では163位 / 93148人。2011年のブクマ獲得数は約3,500。

いい加減、自分がブロガーであるということを認めつつ、自分が面白いと思うもの、必要だと思うものを、伝える対象を意識しながら書くことを心がけた。インタビューでも答えたけれど、理解のある妻の協力がとても大きく、本当にありがたいと思っている。

2012年は、自分の生活に持てるすべてを割くくらいの気持ちでやってゆかなければいけないな、と考えている。その中で、生活のための思考とか、生活のためのアウトプットができていればいいな。

年末のエントリが「ソフトパレード」なのは、藤代冥砂さんの写真集「もう、家に帰ろう」の言葉が元になっている。

私たちのソフトパレードは続いてゆく。

続けてゆくために、自分がなにをするか、だよね。